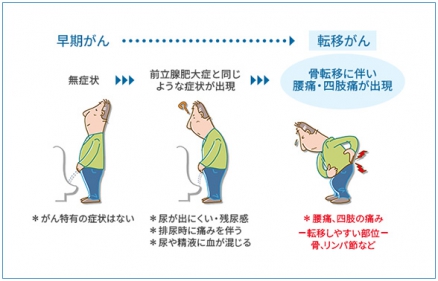

早期の前立腺がんは、多くの場合自覚症状がありません。ただし、尿が出にくい、排尿の回数が多いなどの症状が出ることもあります。進行すると、排尿の症状に加えて血尿や排尿痛、骨への転移による腰痛などがみられることがあります。

気になる症状がある場合には、早めに泌尿器科を受診することが大切です。

前立腺がんの診断について

これらの検査で前立腺がんが疑われる場合には、MRIを用いた画像検査を実施して確認し、最終的に前立腺生検を行ってがんかどうかを診断します。

<スクリーニング検査:一般検査>

PSA(前立腺特異抗原)

前立腺でつくられるタンパク質の一種で、前立腺がんの腫瘍マーカーとして用いられています。がんや炎症により前立腺組織が壊れると、PSAが血液中にもれ出し、血液中のPSA量が増加します。PSAの基準値は年齢によって変動することもありますが、基本的には4ng/mL未満とされ、4~10ng/mLとなるとがんの疑いがあり(いわゆるグレーゾーン)、25~40%の確率でがんが発見されます。ただし10ng/mL以上でもがんが発見されなかったり、4ng/mL以下でも発見されたりすることもあるので注意が必要です。

※PSA値は前立腺肥大症や前立腺炎などがん以外の病気で上昇することもあります。

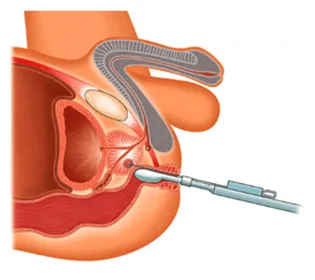

直腸診(触診)

排尿症状がある場合やPSA値が高い場合には、直腸診が行われることがあります。

直腸診では医師が肛門から指を入れて前立腺を触診し、前立腺の大きさや硬さ、弾性、前立腺表面の凹凸を直腸壁ごしに前立腺の状態を確認します。PSAが上昇しない前立腺がんの検出に必要となります。

経直腸エコー検査

必要に応じて肛門から超音波診断器具を入れて、前立腺の大きさや内部の形態を調べる経直腸エコーという画像検査が行われることもあります。

画像診断 MRI検査

画像診断は必要に応じて行います。

MRI検査は、磁気を使用して体の内部をさまざまな方向の断面画像として映し出す検査です。がんの有無や場所の確認、がんが前立腺の外に広がっていないか、リンパ節などに転移がないかについて調べるために行います。

<確定診断:がんを確定するための検査>

前立腺生検(前立腺組織を採取)

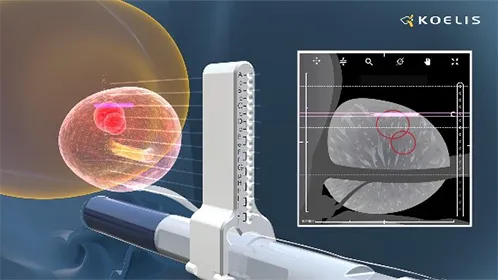

前立腺がんが疑われる場合、診断を確定するために前立腺生検を行います。前立腺生検では、まず肛門から超音波プローブを挿入し、経直腸エコー(経直腸超音波検査)による画像を観察しながら、前立腺に細い針を刺して複数カ所の組織を採取します。当院では、経直腸エコーの画像にMRI検査の画像を組み入れて、異常部位をねらって検査(MRI・超音波融合標的生検システム)しています。

採取した組織を顕微鏡で観察して、がんがあるかどうか、また、がんがあった場合には、その悪性度を確認します。針生検は直腸から針を刺入する方法と、会陰部(肛門と陰嚢の間の皮膚)から針を刺入する方法があります。前者は、麻酔なしでできる検査で外来でもできますが、まれに出血や発熱が起こることがあります。当院では、合併症を防ぐため、後者を腰椎麻酔下で2泊3日入院としています。

MRI・超音波融合標的生検システム

(コエリス トリニティⓇ)対応

MRI・超音波融合標的生検システム「KOELIS TRINITY(コエリス トリニティ)」は、高解像度のMRI画像と超音波画像を融合(フュージョン)させ、前立腺がんが疑われる部位を3D超音波画像で描出することができます。そのため、疑わしい場所から正確に組織を採取することが可能になりますので、がん検出率の向上が期待できます。

前立腺がんの治療について

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術(RARP)

お腹に1~2cm程度の小さな穴を6か所あけ、ロボットアームとカメラを挿入します。この小さな傷から手術を行うため、出血や痛みが少なく、回復も早いのが特徴です。ロボットの拡大視野と精密な操作により、神経や血管を温存しやすく、尿もれや性機能への影響も最小限に抑えられます。通常、10日前後の入院で退院でき、早期に普段の生活へ戻ることが可能です。当院では経験豊富な医師・看護師・薬剤師・管理栄養士が手術前から退院後までしっかりサポートします。

手術支援ロボット「ダビンチ」について

手術支援ロボットda Vinci(ダビンチ)は、低侵襲技術を用いて複雑な手術を可能にするために、1999年にアメリカで開発されました。米国では2000年、日本では2009年に薬事承認を受け、過去29年間で世界で1,400万件以上のダビンチ手術が行われています。当院でも2025年5月前立腺がんに対するロボット手術を導入しました。

今後は、順次、腎臓がん、腎盂尿管がんなどへ適応を拡大していく予定です。

医師とロボットの技術が融合することで、手術の確実性・安全性向上と低侵襲を実現し、手術に伴う患者さんの負担の軽減を目指します。

<導入済ダビンチイメージ(引用元 インテュイティブサージカル合同会社:https://www.intuitive.com/ja-jp/products-and-services/da-vinci/systems)>